¿Qué fue el Camino de Bitterfeld?

En abril de 1959, en la ciudad de Bitterfeld, la República Democrática Alemana (RDA) lanzó una iniciativa cultural tan ambiciosa como ingenua: el Camino de Bitterfeld (Bitterfelder Weg).

Su objetivo era aparentemente noble: acercar la literatura al pueblo trabajador. Pero su ejecución rozó lo absurdo y su resultado fue tan contradictorio como ridículo.

Camino de Bitterfeld. Literatura con mono

El Estado socialista convocó a escritores para que trabajaran temporalmente en fábricas, con la idea de que vivieran la realidad obrera y la plasmaran en sus obras. Al mismo tiempo, se animó a los propios obreros a escribir sobre su experiencia. El lema era claro: Agarrad la pluma, que debe convertirse en arma.

La intención era crear una literatura socialista auténtica, nacida del sudor y el torno, y no de los cafés intelectuales. Así surgió la llamada Ankunftsliteratur (literatura de llegada), donde los protagonistas, tras un conflicto inicial con el sistema, acababan integrándose dócilmente en él.

¿Socialista o comunista?

Para comprender el alcance y las motivaciones de esta política cultural, es fundamental situarla dentro del marco de la RDA.

Esta se definía oficialmente como un Estado socialista de trabajadores y campesinos. Sin embargo, esta denominación encubría una realidad más compleja: el sistema político y económico estaba totalmente influenciado por el marxismo-leninismo y el poder estaba concentrado en manos del Partido Socialista Unificado de Alemania, de corte comunista.

Aunque socialismo era el término preferido en la propaganda oficial, la RDA funcionaba como un Estado comunista, con partido único, planificación centralizada y control ideológico. El uso del término socialista respondía tanto a una estrategia comunicativa como a la idea de que el país se encontraba en una fase de transición hacia el comunismo pleno.

Crítica

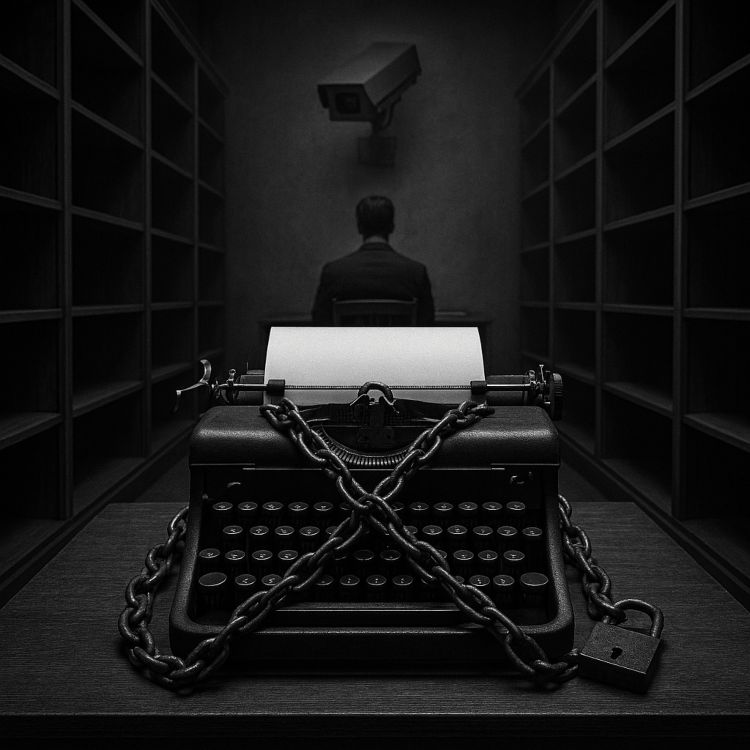

El Camino de Bitterfeld fue una estolidez institucionalizada. Pretender que la literatura se genere por decreto, como un producto más de la planificación quinquenal, revela una notable incomprensión de lo literario. La escritura no se activa por consignas ni se domestica con uniformes.

Aunque algunos trabajadores encontraron cauces para narrar su mundo, el resultado general fue una mezcla de burocracia y consignas, donde el texto debía ajustarse a la ideología antes que a la experiencia. La pluma se convirtió en herramienta de propaganda, no de expresión.

Incluso escritores como Christa Wolf criticaron el modelo en el segundo congreso de Bitterfeld en 1964, marcando su decadencia.

El Camino de Bitterfeld. Ecos hoy

Paradójicamente, el espíritu de Bitterfeld sigue resonando hoy en el capitalismo cultural. Si entonces se pedía al escritor que bajara al taller, hoy se le exige que suba al algoritmo: que sea visible, viral, vendible. El mercado ha sustituido a la dictadura, pero el poder sigue ahí, disfrazado de patrocinador, mecenas o editor.

Es el Estado quien dicta las consignas, junto a conglomerados mediáticos, plataformas digitales y grupos editoriales que compran voluntades, orientan tendencias y deciden qué se publica, qué se premia y qué se ignora. Las obras que se salen del molde existen, pero con escasísimos medios, relegadas a márgenes donde la resistencia es casi artesanal.

La pluma ya no es arma, sino producto. Y el escritor, si quiere sobrevivir, debe negociar su voz entre algoritmos, subvenciones y silencios impuestos.

Conclusión

El Camino de Bitterfeld fue un experimento que reveló la torpeza de intentar domesticar la literatura desde el poder.

Hoy, el control ya no es solo estatal, sino también mercantil. Pero la pregunta sigue siendo incómoda: ¿Quién controla el relato literario? ¿Quién se atreve a escribir fuera del molde? Memorias impuestas y obligadas… porque todo intento comunista de domesticar a la gente acaba siendo vano, estéril y revelador del mal.