Juan Carlos Aguilar nació en Baracaldo en 1965, en el seno de una familia humilde y numerosa, formada por cinco hijos, cuyos padres habían sido pastores.

El falso monje. Orígenes

Su infancia transcurrió en un ambiente sin especial notoriedad pública, pero marcado por la influencia de un hermano mayor aficionado a las artes marciales, que Juan Carlos adoptó desde muy joven y acabaría convirtiéndose en el eje de su identidad posterior.

Ese temprano contacto con disciplinas orientales, reinterpretadas desde un contexto social vasco de finales del siglo XX, alimentó una construcción personal basada en la idea de autodisciplina, control del cuerpo y una supuesta espiritualidad que él mismo transformaría en un personaje.

Aguilar. Personaje y ascenso social

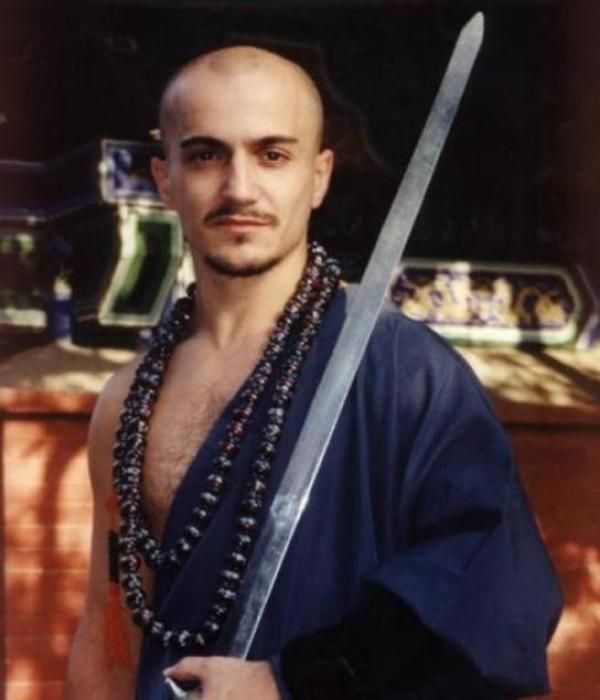

A lo largo de los años, Aguilar fue elaborando una imagen pública cada vez más elaborada: instructor de artes marciales, guía espiritual y, finalmente, autoproclamado maestro shaolín o incluso único maestro shaolín occidental.

Esta identidad, sostenida mediante una mezcla de carisma, teatralidad y conocimientos parciales de técnicas orientales, le permitió abrir un gimnasio-templo en Bilbao y atraer a numerosos discípulos. Su figura proyectaba serenidad, dominio físico y una supuesta autoridad moral, elementos que le otorgaron un reconocimiento social considerable en ciertos círculos locales.

Sin embargo, esa fachada ocultaba una personalidad violenta, manipuladora e inestable, que solo se revelaría tras los crímenes de 2013.

Los crímenes de 2013

Entre mayo y junio de 2013, Aguilar asesinó a dos mujeres: Yenny Sofía Rebollo y Maureen Ada Otuya. Los hechos, cometidos en su propio gimnasio, mostraron un grado extremo de violencia y sometimiento y desmontaron la imagen espiritual que había construido durante años.

Juan Carlos Aguilar atacó a ambas víctimas en el interior de su gimnasio, donde podía actuar sin ser visto. En ambos casos empleó fuerza física extrema para reducirlas y causarles la muerte. No hubo armas de fuego ni elementos especialmente elaborados: utilizó su propia capacidad física, aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas y el aislamiento del lugar.

En el segundo asesinato, la intervención policial fue posible porque Aguilar llamó él mismo a emergencias, alegando que había agredido a una mujer. Cuando los agentes llegaron, la víctima aún estaba con vida, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Tras su detención, Aguilar justificó sus actos alegando episodios de ira incontrolable, una explicación que no encontró respaldo clínico ni jurídico y que contrastaba con la planificación y la brutalidad de los hechos. La investigación reveló un patrón de selección de víctimas vulnerables y un uso instrumental de su posición de autoridad para atraerlas o mantenerlas cerca de su entorno.

Proceso judicial y condena

El 30 de abril de 2015, Aguilar fue condenado a 38 años de prisión por los asesinatos de ambas mujeres, una pena ligeramente inferior a la solicitada por la fiscalía.

El juicio desmontó cualquier pretensión de excepcionalidad espiritual o cultural y lo situó como un agresor que había utilizado su personaje público para encubrir una conducta depredadora. La sentencia subrayó la gravedad de los hechos y la ausencia de atenuantes significativos, consolidando la percepción social de Aguilar como un impostor peligroso y no como un maestro de ninguna tradición legítima.

Aguilar, el falso monje shaolín. Consecuencias

El caso tuvo un impacto notable en la opinión pública española, especialmente en el País Vasco, donde Aguilar había construido su reputación.

Su caída reveló la facilidad con la que un personaje carismático puede erigir una autoridad ficticia en torno a discursos espirituales o culturales mal entendidos. También abrió un debate sobre la vulnerabilidad de ciertos colectivos y la necesidad de mecanismos de protección más sólidos.

A día de hoy, Aguilar sigue cumpliendo condena en un centro penitenciario español. De la prisión de Criminales y otros delincuentes no saldrá jamás.

Con el paso del tiempo, el caso se ha convertido en un ejemplo de impostura identitaria y violencia extrema, recordado tanto por la brutalidad como por el contraste entre la imagen pública del agresor y su verdadera conducta.