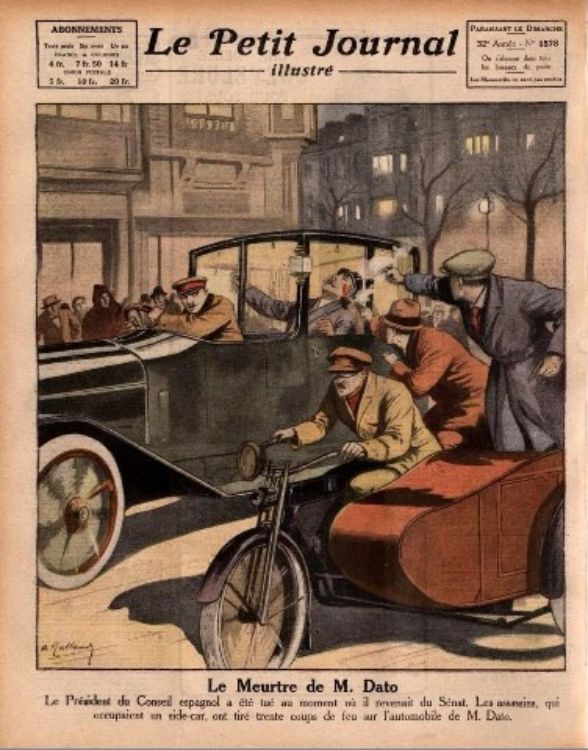

El 8 de marzo de 1921, en plena Restauración española, tres jóvenes anarquistas —Pedro Mateu, Luis Nicolau y Ramón Casanellas— ejecutaron uno de los atentados más impactantes del siglo XX: el asesinato del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, en plena calle Alcalá, de Madrid.

Tres hombres, una motocicleta y un magnicidio

La escena fue tan cinematográfica como brutal. A bordo de una motocicleta Indian con sidecar, los tres siguieron el coche oficial de Dato desde la plaza de Cibeles. Al llegar a la Puerta de Alcalá, Casanellas, que conducía, se colocó detrás del vehículo. Mateu y Nicolau, armados con pistolas Mauser, dispararon una veintena de balas que acabaron con la vida del presidente.

Pistolerismo y represión

El atentado no fue un acto aislado, sino el desenlace de una espiral de violencia que sacudía Barcelona y otras ciudades desde finales de la I Guerra Mundial. La lucha entre patronal y sindicatos, especialmente la CNT, había derivado en el fenómeno del pistolerismo: asesinatos cruzados entre sicarios pagados por empresarios y militantes obreros radicalizados.

Eduardo Dato, líder conservador, había intentado una política de conciliación, pero terminó cediendo a las presiones de la patronal catalana. En noviembre de 1920 nombró como gobernador civil de Barcelona al general Severiano Martínez Anido, quien aplicó la llamada Ley de fugas: una práctica que permitía a las fuerzas de seguridad ejecutar a detenidos simulando (o no) intentos de fuga.

Fue esa ley —y la impunidad que otorgaba al terror policial— lo que los tres anarquistas señalaron como motivo del atentado. No mataron por venganza personal, sino como acto político: un golpe directo contra el símbolo de un Estado que legitimaba la violencia institucional.

Mateu, Nicolau y Casanellas. Criminales

La pregunta no es retórica. Pedro Mateu, Luis Nicolau y Ramón Casanellas asesinaron al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, en 1921. Lo hicieron con precisión, planificación y convicción política. Eran anarquistas, militantes y actuaron en respuesta a una política represiva que, bajo la Ley de Fugas, permitía ejecuciones extrajudiciales en Barcelona. Pero por más que se invoque el contexto, la ideología o la violencia institucional que pretendían denunciar, el hecho permanece: mataron a un hombre desarmado, en plena vía pública, sin juicio ni defensa.

La historia puede matizar, pero no absolver. El crimen sigue siendo crimen, por muchas justificaciones que se den, porque ninguna causa —por legítima que parezca— es superior a una vida humana. La ética política no puede fundarse en la eliminación del adversario. Y aunque la historia los recuerde como símbolos de una época convulsa, no puede borrar la responsabilidad de su acto.

¿Fueron criminales? Sí.

No eran sicarios ni delincuentes comunes, sino jóvenes formados en círculos anarquistas, convencidos de que la violencia era una respuesta legítima ante la represión. El atentado, sin embargo, tuvo consecuencias devastadoras: no solo desestabilizó más el sistema político, sino que reforzó la deriva autoritaria del Estado. De una lógica aplastante, por supuesto.

Casanellas logró huir a Alemania, donde fue recibido como exiliado político. Mateu y Nicolau fueron detenidos, juzgados y condenados, aunque años después serían indultados. El crimen, por su precisión y simbolismo, quedó inscrito en la historia como el tercer gran magnicidio de la Restauración, tras los de Cánovas del Castillo (1897) y el de Canalejas (1912).