Madrid, 1970, Berta Isabel Cuadrado, heroína de la Operación Plus Ultra.

Entre 1963 y 1982, la fue una iniciativa radiofónica de la Cadena SER que, con el patrocinio de Iberia y la Confederación Española de Cajas de Ahorros, seleccionaba cada año a niños y niñas que encarnaban una forma de heroísmo cotidiano. En plena España franquista, estos menores se convertían en símbolos de virtud, sacrificio y responsabilidad familiar, en un intento por redimir la miseria estructural a través de la exaltación individual.

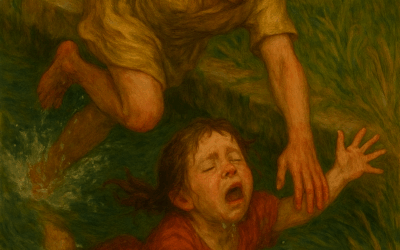

La Operación Plus Ultra fue una iniciativa radiofónica impulsada por la Cadena SER en 1963, con el patrocinio de Iberia y la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Su objetivo era premiar a niños que encarnaban una forma de heroísmo cotidiano en situaciones de extrema dificultad familiar y social.

Berta Isabel Cuadrado. Infancia y lucidez

La Cadena SER eligió en 1970 a Berta Isabel Cuadrado Álvarez, una niña madrileña de once años, como Niña Plus Ultra. Huérfana de padre, con una madre que trabajaba como asistenta, asumía el cuidado de un abuelo de 82 años y un tío inválido. Su vida la marcó la responsabilidad precoz, la ausencia de recursos y una madurez impuesta por la necesidad. Fue esta entrega silenciosa la que la convirtió en candidata ideal: una niña que, sin quejarse, sostenía a su familia.

El premio incluía un viaje por España y Europa y una audiencia con el Papa en Castelgandolfo. Pero lo que podría haber sido una experiencia de redención simbólica se convirtió, para Berta, en una revelación amarga. Yo pensaba que el Papa podía salvar a la Tierra de la pobreza, recordaría años después. Y al regresar, diría con una lucidez que desbordaba el relato oficial: Lo mío no era miseria económica, era la miseria de la vida.

De símbolo a sujeto

En 1993, con 38 años, Berta vivía en Madrid, estaba casada, tenía dos hijos y dirigía una academia de inglés. Periodista con conciencia crítica, dejó atrás su pasado sin renunciar a entenderlo. En entrevistas posteriores, Berta reivindicó el derecho a que la memoria pública la reconociera como sujeto, no como emblema.

Su caso, recogido por medios como El País y La Nueva Crónica, revela la ambivalencia de la Operación Plus Ultra: por un lado, una plataforma de visibilidad y reconocimiento; por otro, una forma de espectacularizar la pobreza sin cuestionar sus causas. Berta Isabel Cuadrado no renegó de su pasado, pero lo interrogó con valentía, convirtiéndose en una voz incómoda para la nostalgia institucional.

Contra el anacronismo moral

Aquí conviene detenerse en una crítica más amplia: la incapacidad de ciertos discursos contemporáneos para distinguir los tiempos del franquismo como tiempos otros, con sus propias lógicas, sus propias grandezas y también miserias. No se trata de justificar, sino de comprender históricamente. El franquismo no fue una anomalía aislada, sino parte de un ecosistema que, en distintas variantes, se replicaba en Hispanoamérica, la Europa comunista y buena parte del mundo durante el siglo XX.

La Operación Plus Ultra no puede leerse con los ojos de hoy sin caer en el reduccionismo. Fue, a la vez, una estrategia de propaganda, una forma de paternalismo institucional y una ventana de oportunidad para los menores.

Criticar el franquismo exige rigor, no simplismo. Y recordar a figuras como Berta Isabel Cuadrado exige algo más que nostalgia: exige memoria crítica, capacidad de contextualización y rechazo del moralismo retrospectivo que convierte la historia en caricatura.