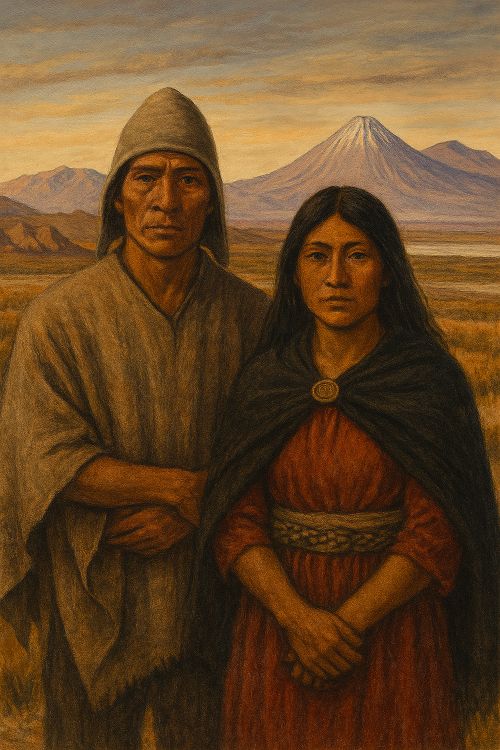

El kunza fue la lengua del pueblo likan antai (o atacameños), asentado en el desierto de Atacama y sus oasis, en el actual norte de Chile, con extensiones hacia el suroeste boliviano y el noroeste argentino.

Kunza. Orígenes y extinción

A diferencia de otras lenguas andinas, el kunza no formó parte de la expansión quechua ni fue incorporado al sistema de mitimaes del Tahuantinsuyo. Su aislamiento geográfico y lingüístico lo mantuvo al margen de las grandes redes de dominación prehispánica.

Durante la colonización española, el kunza fue progresivamente desplazado por el español, en un proceso que combinó evangelización, mestizaje y reordenamiento territorial. A finales del siglo XIX, ya no se transmitía de forma intergeneracional. El último hablante plenamente competente habría muerto hacia 1949, según registros de misioneros y lingüistas de la época.

Desde entonces, el kunza es una lengua extinta, aunque su memoria persiste en cantos rituales, nombres de lugares y fragmentos léxicos conservados por descendientes likan antai.

La extinción fue consecuencia de una política de homogeneización lingüística que marginó las lenguas indígenas mediante la escolarización monolingüe, la estigmatización y la invisibilización. El caso del kunza ilustra cómo una lengua puede desaparecer sin dejar herederos lingüísticos, pero no sin dejar huella.

El enigma lingüístico

Es una lengua aislada: no se ha podido establecer con certeza su parentesco con ninguna otra familia lingüística. Esta condición lo convierte en un objeto de estudio excepcional. Su morfología aglutinante, su sistema fonológico reducido y su léxico altamente simbólico han sido objeto de análisis por parte de lingüistas como Rodolfo Lenz y Ricardo Latcham, aunque los materiales disponibles son fragmentarios y a menudo de segunda mano.

No se conserva una gramática completa ni textos extensos, pero sí vocabularios parciales, listas de palabras y algunas fórmulas rituales. El kunza carecía de escritura propia y su registro dependió de transcripciones fonéticas realizadas por cronistas, misioneros y etnógrafos. Entre los términos documentados destacan voces como tulor (pueblo), kalina (sol), likan (gente), antai (del este), que han sido interpretadas con cautela por su posible carga simbólica.

La imposibilidad de compararlo con otras lenguas vecinas —ni con el quechua, ni con el aimara, ni con las lenguas cahuapanas o arawak— ha llevado a algunos investigadores a considerarlo un vestigio de un sustrato lingüístico preandino, anterior a las grandes expansiones culturales. Su aislamiento no es solo geográfico, sino también epistemológico: el kunza representa un mundo conceptual que no ha sido traducido ni absorbido por otras lenguas.

Kunza. Toponimia, ritual y persistencia

Aunque ya no se habla, su presencia pervive en la toponimia del desierto de Atacama y sus alrededores. Nombres como San Pedro de Atacama, Toconao, Chiu-Chiu, Quitor, Tulor o Talabre tienen raíces kunza y su significado ha sido objeto de interpretación tanto por lingüistas como por los propios descendientes likan antai. En muchos casos, estos nombres designan no solo lugares, sino también formas de vida asociadas al agua, la agricultura de oasis y la sacralidad del paisaje.

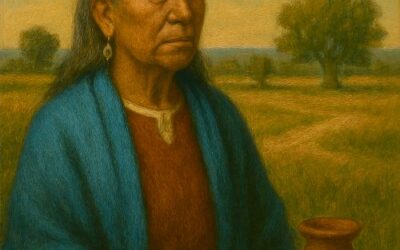

Además sobrevive en cantos ceremoniales y prácticas rituales transmitidas oralmente, aunque ya no en su forma lingüística original. El Talatur, canto fúnebre tradicional, se registró en versiones fragmentarias y adaptadas al español, conservando su estructura rítmica y su función simbólica. En estos cantos, el kunza no es solo una lengua perdida, sino una forma de invocar la continuidad con los ancestros.

La revitalización del kunza no se plantea como una recuperación lingüística plena sino como una revalorización cultural.

Así, el kunza funciona como un emblema de identidad para los likan antai contemporáneos, que lo reivindican como parte de su patrimonio inmaterial.