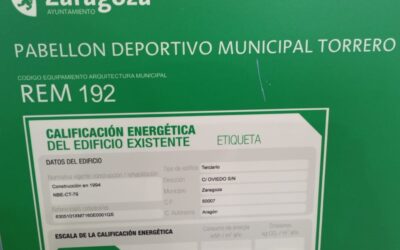

Aburrido, cansado, enojado, frustrado, harto, iracundo. Son algunos —no todos— de los adjetivos que describen mi estado actual. Lo que sentí el pasado sábado, al hacer la fotografía que motiva este artículo, fue desbordante.

En su día —con Aforo, redundancia máxima— ya reflexionamos sobre este anacoluto tan habitual, especialmente en las administraciones públicas. Es evidente que los responsables no suelen leer, por lo que, en principio, nuestra tarea divulgativa deviene inútil. Pero en hablarydecir somos como don Erre que Erre…

Aforo máximo: redundancia y más

En la señalética administrativa, pocas expresiones se repiten con tanta frecuencia —y tan poca reflexión— como aforo máximo. Aparece en teatros, pabellones, salas de espera y centros deportivos como fórmula aparentemente neutra, pero su uso revela una doble falta: una redundancia conceptual y una incorrección sintáctica.

Desde el punto de vista lingüístico, aforo ya implica un límite. La propia definición de la RAE lo establece como la capacidad máxima autorizada de un espacio. Añadir máximo es, por tanto, una tautología: decir aforo máximo equivale a decir capacidad máxima máxima. Es una fórmula innecesaria que se ha institucionalizado por inercia, no por necesidad.

Pero el problema no se detiene ahí. En muchos carteles —como el que motiva esta nota— la expresión aparece aún más degradada: aforo máximo pabellón B espectadores. Esta secuencia de sustantivos carece de preposiciones, concordancia y estructura. No hay relación clara entre los elementos y la frase se convierte en un anacoluto administrativo: una acumulación sin sintaxis.

Lo correcto sería escribir, por ejemplo:

- Aforo del pabellón B: 310 espectadores, o

- Capacidad autorizada para espectadores en el pabellón B: 310 personas.

Estas fórmulas no solo son gramaticalmente correctas, sino que respetan la claridad que exige la comunicación pública. Porque cuando el lenguaje que regula la seguridad se redacta sin rigor, lo que se erosiona no es solo la sintaxis: es la confianza.