Hoy en Son de…no estudiamos una lengua, sino una parte de nuestra historia: el judeoespañol como eco vivo del español medieval.

El idioma sefardí, también llamado judeoespañol o ladino, es el fruto de la expulsión de los judíos de los reinos hispánicos en 1492. Aquellos que partieron llevaron consigo no solo sus costumbres y creencias, sino también la lengua: un castellano medieval que, al quedar aislado de su evolución peninsular, se convirtió en una matriz lingüística viva.

Orígenes

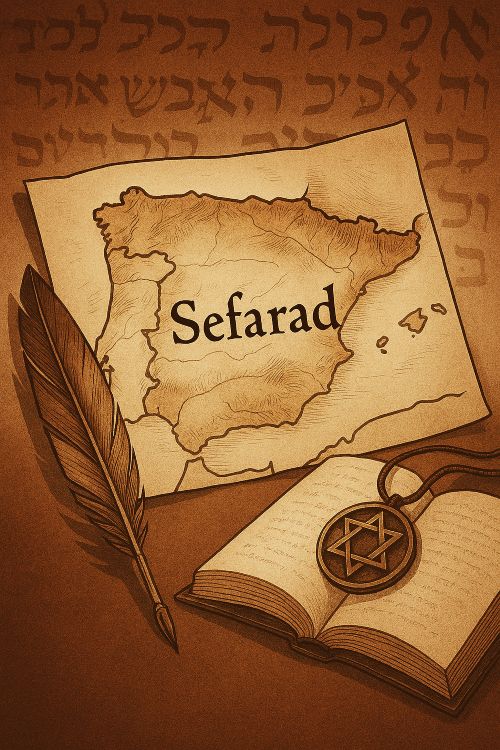

El término sefardí proviene de Sefarad, nombre bíblico que, en la tradición judía, se asocia con la península ibérica. Así, es literalmente el español de Sefarad, conservado y transformado por los descendientes de los judíos expulsados.

El nombre ladino, por su parte, tiene una historia más compleja: en la Edad Media designaba el castellano vulgarizado que se usaba para traducir textos religiosos hebreos. Con el tiempo, el término pasó a designar el idioma entero en ciertos contextos litúrgicos y comunitarios.

Sefardí. Gramática y evolución

El sefardí conserva estructuras gramaticales del español medieval que hoy resultan arcaicas. El uso del infinitivo con sujeto explícito (por ver el rey que...), la conservación de pronombres como vos en contextos formales, o la persistencia de formas verbales como vide (pretérito de ver) son ejemplos de esta detención evolutiva. Sin embargo, el idioma no quedó congelado: incorporó léxico turco, griego, hebreo, árabe y francés, según el entorno geográfico de cada comunidad.

La fonética también presenta rasgos distintivos. En muchas variantes sefardíes, la j se pronuncia como una h suave, y la ll se mantiene como lateral palatal, en contraste con el yeísmo dominante en el español moderno. Estas diferencias no son meras curiosidades: revelan una evolución autónoma, marcada por el contacto con otras lenguas y por la fidelidad a una forma de español que ya no existe en la península.

Usos y transmisión

El idioma sefardí ha sido un idioma de transmisión oral. Aunque existen textos litúrgicos, proverbios, canciones y literatura popular en judeoespañol, su fuerza reside en la palabra hablada: en las coplas, los romances, los refranes y las narraciones familiares. La literatura sefardí no se desarrolló en grandes centros editoriales, sino en la intimidad de las casas, en las sinagogas, en los mercados y en los cafés de Salónica, Estambul o Sarajevo.

Durante siglos, fue el idioma cotidiano de miles de personas que lo usaban para hablar de negocios, cocinar, educar a sus hijos o rezar. Su escritura, en muchos casos, se realizaba en alfabeto hebreo, lo que añade una capa de complejidad y riqueza a su estudio. En el siglo XX, con la Shoá y la dispersión de las comunidades sefardíes, el idioma sufrió un declive acelerado, aunque nunca desapareció del todo.

Español y sefardí

La relación entre el español moderno y el judeoespañol es paradójica: son lenguas hermanas, pero separadas por siglos de historia. Para un hablante de español, el sefardí puede resultar comprensible en muchos aspectos, pero también sorprendente por sus giros, su léxico y su cadencia. En cierto modo, el sefardí es un espejo que devuelve una imagen antigua del español, enriquecida por el exilio y la resistencia cultural.

En las últimas décadas, ha habido un renovado interés por el idioma sefardí en España e Hispanoamérica. Instituciones como la RAE han reconocido su valor patrimonial y se han impulsado proyectos de documentación, enseñanza y recuperación. Sin embargo, sigue siendo una lengua en peligro, hablada por una minoría envejecida y transmitida con dificultad a las nuevas generaciones.

Persistencia y futuro

Cada palabra pronunciada en judeoespañol lleva consigo la memoria de Sefarad, el dolor del exilio, la riqueza de la convivencia y la dignidad de la resistencia. En un mundo que tiende a homogeneizar las lenguas y las culturas, el sefardí representa una singularidad preciosa: la supervivencia de una lengua que nació del español y que, al ser expulsada, se convirtió en testimonio.

Su futuro depende de la voluntad de conservarlo, de enseñarlo, de escribirlo y de cantarlo. Mientras haya quien diga buenas tadres en lugar de buenas tardes, mientras se escuchen coplas sefardíes en algún rincón del Mediterráneo o de América, el idioma seguirá vivo. No como reliquia, sino como raíz que perdura.