El sanchismo no es una corriente política. Es una estrategia de supervivencia. No tiene ideología, ni proyecto de país, ni principios reconocibles. Tiene un líder —Pedro Sánchez— y una obsesión: mantenerse en el poder a cualquier precio.

Es el modelo de la política líquida, donde todo se adapta al interés del momento. Hoy se indulta a los sediciosos, mañana se pacta con Bildu, pasado se aprueba una amnistía que se juró imposible. El sanchismo no gobierna: resiste (para ocultar sus delitos).

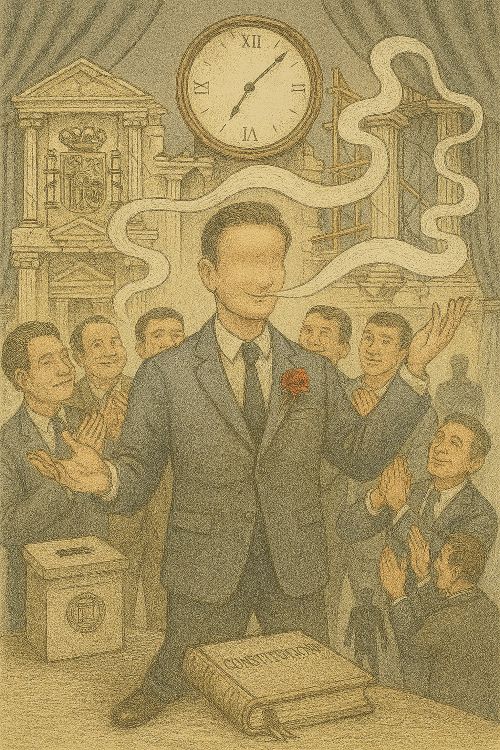

Sanchismo. La ocupación del Estado

El sanchismo ha convertido el Estado en una extensión del partido. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, el CIS, RTVE, el INE… todos colonizados, todos subordinados. Se legisla por decreto, se indulta por conveniencia, se reforma el Código Penal ad personam. La separación de poderes se diluye, los contrapoderes se neutralizan y la ley se convierte en instrumento de propaganda.

Como señala el profesor Torné-Dombidau, el sanchismo configura un Estado dual: uno de normas heredadas y otro de medidas excepcionales.

El relato como dogma

El sanchismo no necesita coherencia: necesita narrativa. Cada giro, cada contradicción, cada cesión se justifica con un relato emocional. Se apela al antifascismo, al progreso, a la convivencia. Pero detrás del discurso, la realidad es otra: pactos con quienes lo volverán a hacer, cesiones fiscales a los insolidarios y blindaje de corruptos como Ábalos, Koldo o el presidente de la Diputación de Badajoz.

La propaganda se fundamenta en mentiras, como en el procés catalán: España nos roba, el Estado nos persigue, todo es lawfare. El sanchismo ha superado incluso el terraplanismo independentista.

El clientelismo como estructura

Crearon una red de beneficiarios: asesores, cargos públicos, subvencionados, funcionarios ad hoc, medios afines. Se aprietan las filas no por convicción, sino por interés pecuniario.

El votante sanchista no es ideológico: es emocional. Se siente de izquierdas, aunque el líder cambie de posición cada semana. Es el progresismo identitario sin contenido, donde caben nacionalistas, comunistas, feministas, woke y hasta exterroristas no arrepentidos.

El hegemonismo sin escrúpulos

El sanchismo busca gobernar solo, marginando a sus socios de izquierda y nacionalistas cuando ya no son útiles. Pacta por necesidad, no por convicción. Y cuando puede, los arrincona. El objetivo no es transformar España: es controlarla.

La democracia se convierte así en un decorado, la participación ciudadana se diluye y la política se reduce a una pugna por el relato. El respeto a las normas se percibe como debilidad. Se premia al tramposo, se protege al mentiroso, se castiga al que denuncia.

Sanchismo. La decadencia

No es solo un estilo de gobierno. Es una crisis constitucional. Una forma de ejercer el poder que erosiona la confianza, destruye la institucionalidad y convierte la política en un juego de supervivencia. Como el procés, no traerá independencia ni revolución: traerá decadencia. Empresas que huyen, talento que se exilia, ciudadanos que se desconectan.

Mientras tanto, el líder sonríe, se hace fotos, y repite que todo va bien. Pero todo se pudre. Y si no se frena, la democracia será solo un recuerdo.

Y cuando le llamen fascista, no tema: alégrese. Es señal de que ha ganado la batalla dialéctica. Tildar de fascista es su último recurso, el que creen infalible cuando ya no les queda argumento.